人に分かってもらう障害特性 (TDC member writing)

オープン就労で働く際に重要なことのひとつに「職場の人に自分の障害特性を理解してもらうこと」があります。それを説明するためにはまず自分の障害特性を明確にして理解する必要があります。この記事では障害特性を理解するコツを紹介します。

障害特性をどう説明するか

自分の障害特性を理解するために「ナビゲーションブック」を活用してみましょう。ナビゲーションブックは元々発達障害の方に向けて開発されたツールですが、精神障害をお持ちの方が自己理解を深めるためにも有用です。

また、就職活動をするにあたって「就労パスポート」を作成することも自己理解や希望する配慮を見つけるためにとても役に立つでしょう。

いずれも厚生労働省が所管する高齢・障害・求職者雇用支援機構(略称:JEED)が開発・作成しています。

自分だけで作成することが難しい場合には、最寄りのハローワークや通所中の就労移行支援事業所や就労継続支援事業所で支援員の方に相談してみましょう。

参考URL

自己理解を深め、説明できるようになるには

ナビゲーションブックや就労パスポートを作成するには、主に以下の手順で行います。

①業務上の苦手事項を振り返る

②苦手事項の共通点を割り出す

③自分で行っていた工夫を書き出す

④自己対処だけでカバーできないことを整理する

ひとつずつ解説しましょう。

①業務上の苦手事項を振り返る

今までの経験を振り返り、苦手な状況や場面、作業等を箇条書きで書き出しましょう。具体的に書き出すことが重要です。

例:電話の対応をしているとき、取り次ぎ先がわからず混乱してしまった。

業務の締切が早まってしまったとき、何から進めていいかわからず手が止まってしまった。

②苦手事項の共通点を割り出す

複数の項目の共通点をまとめてみましょう。「どんな状況でそれが現れるか」という視点で考えると、まとめやすくなります。

例:対応できずにミスをしてしまう、手が止まってしまう→臨機応変な対応が苦手?

③自分で行っていた工夫を書き出す

それらの苦手事項に対し、自分では何を工夫して行っていたかを書き出してみましょう。

例:電話応対の際、「会社名」「電話番号」「誰宛てか」「要件」「折り返しの有無」など、聞かなければいけないポイントをまとめたメモを用意する。

締切を確認し、タスクを書き出して優先順位を番号付けし、順番に取り掛かる

④自己対処だけでカバーできないことを整理する

次に、上記の自己対処を行ってもカバーしきれなかったこと、改善が難しかったことを整理します。

その結果、出てくるのが「会社に希望する配慮事項」となります。

例:電話応対の際、メモの取り方を工夫することで聞き取りミスは減ったが、電話の頻度が多すぎると他の業務との同時進行ができなくなる。→「電話応対が多い部署の場合は対応範囲を相談したい」「電話応対は内線の取次ぎのみに制限してほしい」といったことが「配慮事項」として考えられます。

就労準備の「合理的配慮」につながる

以上のように「苦手なことを振り返る」「自分でできる範囲の工夫を考える」「自己対処だけでカバーしきれず助けてもらいたいことを考え、提案する」という流れは、就職活動をする際に必ず必要な「合理的配慮」を考えるうえでとても重要です。

自分自身のことを説明できてこそ、社会の中で手助けを得て自分らしく働くことができるようになるでしょう。そのための自己理解をぜひ深めましょう。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■今回のブログはTDCの利用者さんが■■

■■ライティングしてくださいました■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

——————————————————————————————–

事業所内では、感染症対策や衛生管理を十分に行った上で

ご来訪者の皆様をお迎えしております。

——————————————————————————————–

『公式LINEアカウント』できました!

お友達申請をよろしくお願いします!

LINEID:@872ponzs

QRコードはこちらから!→ https://line.me/R/ti/p/%40872ponzs

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

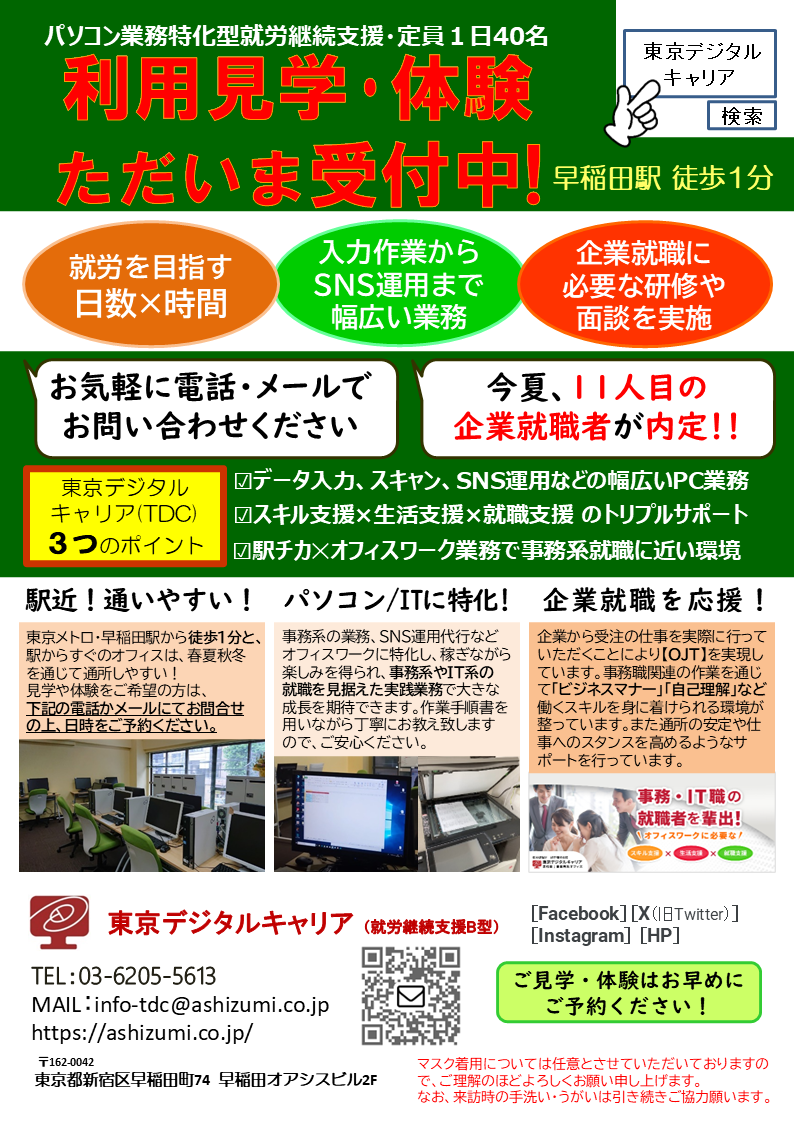

東京デジタルキャリア(東京都指定1310402449就労継続支援事業所)

住所:東京都新宿区早稲田町74 早稲田オアシスビル2F

TEL:03-6205-5613 FAX:03-6205-5713

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼